文明開化の飲み物 ビール発祥の地「関内」

2025/03/21

院長の父親である大先生・浜野文夫が約30年にわたって全国各地の「味の旅」13巻のアーカイブ集です。

横浜の開港は、一八五九年(安政六年)である。幕府は「神奈川宿」に神奈川奉行所を置き、港のある「横浜村」に運上所(税関)など貿易上の諸施設や外国人居留地をつくり、神奈川から横浜までのあいだに道をつけた。その道は「横浜道」と呼ばれていたのである。この道が、吉田川に架けられた吉田橋を渡ることによって、横浜区域に入る。幕府はこの橋畔に関所を設けた。この橋からの浜の運上所までのあいだが「関内」と呼ばれ、いまも呼称は残る。この吉田橋をわたって関内へゆくのに、原則として町人はよく、武士は外国人に斬りかかる畏れがあるとしてダメであった。関所を通過するには、鑑札を必要とした。

ここで出てくるのは福沢諭吉である。彼は、武士(大阪中津藩士)、著述家、啓蒙思想家、慶応義塾創設者、一万円札の肖像画などで知られる。

諭吉は安政二年、蘭学者・緒方洪庵の「適々斎塾」でオランダ語を学び、安政五年に江戸へ出て、中津藩邸の蘭学塾「一小家塾」で蘭学を教えた。慶応義塾の基礎となった塾で、今年は横浜開港と同じく、慶応義塾創立一五〇周年を迎えた。福沢諭吉は安政六年、開港後まもない横浜の居留地に行って衝撃を受ける。「外国人がチラホラいるだけで、掘っ立て小屋のようなものがチョイチョイできていて……」とこう書き、そこでは専ら英語が使われており、自身が学んできたオランダ語が全く通じず、看板の文字すら読めなかった。それ以来英語の必要性を痛感した諭吉は、英語辞書などをたよりに独学で英語の勉強を始め、日米修好条約の批准のために使節団と共に咸臨丸でアメリカに渡った。ジョン万次郎も一緒だった。 関内には日本人居住区と外国人居留地が分けられ、日本人村民の一部は山手の麓に移住させたが、山手外人居留地も形成されたのである。

「モノ皆ヨコハマから始マル」といわれるが、最初にビールを楽しんだ日本人は、おそらく幕末、日本から欧米に派遣された使節や留学生たちで、たとえば福沢諭吉も「苦ケレド胸膈ヲ開ク為ニ妙ナリ」と、効用を認めていたという。開港後まもなく、外国人居留地のビールの需要

は急増したが、当時、ビールは全て輸入であり、国産は明治三年まで待つことになる。

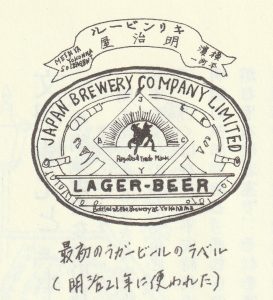

最初の国産ビールは、山手外国人居留地に数社あったビール醸造所でつくられた。その一つが、アメリカ人のコープランドにより、天沼(千代崎町)で創業された「スプリング・バレー・ブルワリー」で、「天沼ビアザケ」の名で親しまれた。明治十八年に倒産したが、キリンビール発祥の地として、山手の一角の「キリン園公園」に、『麒麟麦酒開源記念碑』が立っている。当時は牛鍋をつつきながら、ビールを飲む。これぞ、浜っ子の最先端の〝食〟のスタイルであった。さらに、官僚や軍人が洋食店でビールを味わう、この流行は東京にも広がり、銀座の『恵比寿ビールビヤホール』開店につながった。

いつしか、ビールは日本人にとって、文明開化のシンボルの一つと見なされるようになった。今や、神奈川宿の近くには『生麦事件旧跡地』の碑があり、イギリス商人が島津久光一行の薩摩藩士によって殺害されたとする場所がある。隣には『キリン横浜ビアビレッチ』の巨大なビール工場が立っている。工場見学の後にホールでは出来たてのビールを飲むことができる。横浜から始まった日本のビールは、文明開化の象徴である高級品から、大衆商品(発泡酒・雑種の領域に入る第3のビールなど)へと変貌した。まず、「とりあえず、ビールで乾杯しよう」。 (平成二十一年二月)

雑学 ビールを大切な飲み物としているドイツ人にとって、「とりあえず」という言葉はあり得ない、ということだ。

図中のイラストは大先生本人の描写です

はまの歯科医院:https://www.hamanodc.com/

〒232-0024 横浜市南区浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス202

電話:045-251-4181

電車でお越しの方:

横浜市営地下鉄「阪東橋」駅下車 徒歩5分

京浜急行「黄金町」下車 徒歩10分

横浜市営バス「浦舟町」下車 徒歩1分