「唾液の基礎編」をもとにした、唾液の視点から見た診療室での話題提供パート2

病理学講座出身である院長・浜野弘規が、日常の歯科臨床から観るさまざまな病気について、その病因と対策を紹介します。

前回の「唾液の基礎編」をもとにした、唾液の視点から見た診療室での話題提供パート2です。

<症例2>

73歳女性 主訴:口が渇きつらい。

口の所見:根面むしば多発、舌・口唇・口腔粘膜乾燥、ガムテスト(10分ガムを嚙んで出る唾液)6cc/10分。

生活歴:2年前の顔周囲の治療からドライマウス症状が顕著になり、滑舌や味覚が減退、水をよく飲み、セキ込むことからのど飴を常時使用したとのこと。神経内科通院のほか、降圧剤・骨粗鬆症・抗不安薬など服薬多数。定年退職のご主人との生活も慣れてなく、多くの不安からなかなか眠れない。

治療方針:ドライマウス対策とむしば治療を平行に進める。治療経過:不安を和らげように何度もご説明を重ねつつ、患者さんに合わせたセルフケア提案とむしば治療を開始した。不安が徐々に緩和し治療も進む中で、唾液腺のマッサージと口の機能向上を図る運動療法(舌鳴らし・舌回しなど)も活用するようになり、約1年の経過で唾液量増加がみられた。現在は会話や食事も快適にできている。

考察:このように唾液量減少がむしばが多くできる方には、その病因の考察と対策が必要です。要因の一部である心理的因子への対応には、患者さんの話を傾聴することが重要だと考えました。そして基本的なむしば予防対策とともにドライマウスへの具体的な対策を提示することでむしば治療にも十分反映されると考えています。

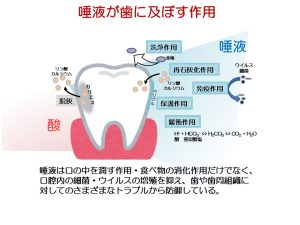

コラムのまとめ:前回と今回の患者さんの共通点は、患者さん自身の防御能力を促すための「意識と行動の変容」だと考えています。そのためにもむしば予防の基本であるブラッシング・食事に加え、唾液の有効な活用店を理解することで、患者さんの豊かな防御機能を引き出し、高めていただくことが可能だと思っています。

・Newbrun E. : Sugar and dental caries: a review of human studies. 1982:Science 217(4558) : 418-423.

・阪井丘芳 ドライマウス 今日から改善 お口のかわき 2010: 医歯薬出版

・斎藤一郎 監修 ドライマウスの臨床 2007:医歯薬出版

はまの歯科医院:https://www.hamanodc.com/

〒232-0024 横浜市南区浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス202

電話:045-251-4181

電車でお越しの方:

横浜市営地下鉄「阪東橋」駅下車 徒歩5分

京浜急行「黄金町」下車 徒歩10分

横浜市営バス「浦舟町」下車 徒歩1分